张炜:文学必须紧扣时代心弦

张炜,山东省栖霞市人,当代作家,中国作家协会副主席。1975年开始发表作品,著有长篇小说《古船》《九月寓言》《刺猬歌》《外省书》《你在高原》《独药师》《艾约堡秘史》等21部;诗学专著《也说李白与杜甫》《陶渊明的遗产》《楚辞笔记》《读诗经》等多部。作品曾获庄重文文学奖、茅盾文学奖等。作品译为英语、日语、法语、韩语、德语等数十种文字。

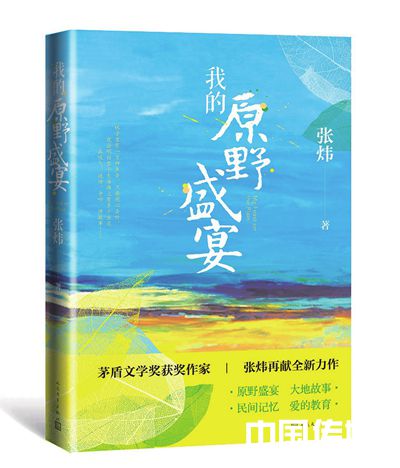

张炜新作《我的原野盛宴》

这是我的锥心之痛,也是胶莱河东部半岛上许多人的痛点。我不止一次描述和记录那片小平原上的蓊郁,已经是心头永远的绿荫,当它失去的时候,我的人生似乎就没有了遮罩和爱护。

——张炜

中国作家协会副主席、作家张炜最近遇到一个同行——同时也是一个少见的“大读者”,他二三十岁时读外国书更多,四五十岁时读中国书更多,到了五六十岁,就不停地读两种书:古代诗文和一些有名的传记,小说读得越来越少,但一旦遇到一个好作家,就会一口气将其所有作品,最好是全集,全都搬到家里,然后开始长长的享受。

张炜向他学习,疫情期间待在家中,把苏东坡全集好好享受了一段时间,又把李白、杜甫、陶渊明的全集搬到了案头。“有大魅力的写作者太少了,他们的主要问题,大半是太迁就一般读者。作家心里装了太多的人,于是忽略了那些拥有最深邃、最优美的心灵的人。其实要满足后者,才能满足更多的人,因为这些人在时间的长河里积累起来,数量一定是最多的。”

“不要低估读者,相反,要一再地高估读者,一定要相信:他们是最深刻、最具情怀、最优秀的人,写作者总是很难满足他们。”张炜说。

诗歌在天上,小说和散文有人间烟火气

上世纪80年代,张炜创作的长篇小说《古船》,一经发表便轰动文坛;2011年,他凭借450余万字的长篇小说《你在高原》获得第八届茅盾文学奖;2019年,他的长篇小说《九月寓言》又入选“新中国70年70部长篇小说典藏”。

大部分读者通过小说认识张炜,而事实上,他1975年就开始发表诗歌,比小说还早。直到现在,张炜坦言,自己最大的写作兴趣仍是诗,“这与写得好不好没有关系,这不是轻易就可以染指的”。

“写作者容易想象自己是一个极有才华的诗人,然后纵横涂抹起来,再然后就失望地退下场来。我40多年里没有停止写诗,可见并不想退场,但是这也并不意味着自己就一定能写出好诗,甚至可能连一点可怜的虚荣心都难以满足。”张炜说。

也许有人会感到奇怪:诗在近些年里一直缺少读者,而就一种文学体裁来说,在中国可能从唐代以后就开始衰落,远比小说读者更少。为什么一个写作者那么钟情于诗?

张炜作了一个比喻:人类在后工业时代最能够明白登月及星际探索的意义,不说它更遥远的功用,只说它所需要的高度和难度,对综合科技能力的要求意味着什么。诗的写作,对作家而言就是太空活动,能够具备抵达月球和火星的技术与能力,回头制造一辆高铁或盖一幢摩天大楼,大概就不是什么难题了。

诗对于一个作家的意义在高空,不在地上,但人长期的稳定居所还是要建在地上。在张炜看来,小说和散文就有人间烟火气,好比地上的建筑,“人离开了土地心里会不安,不踏实”,所以他写小说和散文的时间用得比较多。随着年龄增长,张炜的散文类作品越来越多,可不是为了偷懒,散文比虚构的小说更加不易。

如果看一些重要作家的全集,会发现一个现象:他们的文字多达一千万或两千万,虚构的部分只有四分之一或更少;特别是长篇小说,大致是七八部。为什么?是因为虚构文字太难了吗?张炜解释,这是年龄的奥秘——用曲折的语言表达心绪的兴味,会随着时光的递进而下降,因为他们感到了时间的紧迫,所以才要有话直说。

“说一些直接的话、一些意见、一些记录,这样的表达是不能含糊的,而编一个故事、写一个人物,尽可以含蓄和任人解释。”张炜说,以前会觉得散文类的文字最好留给边边角角的时间,现在看是不对的——它们需要整块的时间、从容的时间,“匆匆说过的话、即兴的话,才是最让人担心的”。

张炜说:“人到了一定年纪可能不再热衷于阅读虚构故事,除非是极其绝妙的虚构文字。对一个写作者而言,大概也是同理。作家与一般的专业人士不同,这种心灵之业要服从生命的冲动。编织一般意义上的奇巧故事,这是他们年轻时候更愿意做的事情。诸种文字之中,有话直说、朴实记述,常常是格外有力的。”

顽皮的童年配上顽皮的老人,这种生活才有意思

张炜一直在写“儿童文学”,写给孩子们,因为纯真和天真的心情要时时验证、巩固,并保证它的存在,这是文学的某种基础。他以前有过一个比喻,说“儿童文学”是整个文学的“开关”:只有按开它,自己这座文学大厦才能变得灯火通明。

所有老人都曾经是孩子,而所有作家似乎都有过一个有趣的童年,鲁迅进了三味书屋都能找到一个趣味盎然的百草园。已经64岁的张炜回忆起童年,简直是一个魔幻乐园。

小时候,海湾是真正的林海,从海边洁白的沙岸往南走十里或更远,都是大自然最珍贵的馈赠:细如白粉的沙原、沙原上茂密的丛林。起伏的沙岭上是各种大树,特别是高高的白杨和威武的橡树,每一棵的直径几乎都在50厘米左右,它们的年龄比一般的老人还要大一倍以上。在林野里,孩子们会遇到各种各样意想不到的奇迹,人、动植物、溪水河流、风雪、流星银河、翩翩而至的大鸟、踏着小碎步溜溜跑来的一只狐狸……可谓不期而遇。

小时候,大人最担心的是怕孩子走得太远,在林野里迷失,不小心被一些野物伤害。张炜回忆,传说中林子里有妖怪,有难以预测的危险。比如,小小的虫子会害人,那五颜六色的蜘蛛有的就有巨毒,甚至有一种带毒针的鱼能要人命,更有诱人的果子能让人昏迷,总之危厄太多了,不测之事难以历数。

小时候,孩子们在林子深处突然遇到一个老婆婆,竟会怀疑她是不是妖怪变成的,因为平时听多了老妖婆的故事;遇到一个故意吓唬他们的打鱼人或采药人,也会把他想象成一个闪化成人形的精灵。这种冒险的生活就是童年。

张炜说,也正因为如此,大地才充满诱惑,才让孩子们上瘾和着魔,“今天的孩子一天到晚待在屋里倒是安全了,可是这种局促的生活带来的是更大的危险:失去整个童年”。

张炜以前讲过一个故事,一伙孩子在林子里遇到了一个专门教他们干坏事的老头。林子大了什么鸟都有,老人也不一定全是慈祥的,这一位就是。“他教我们怎样掀塌看瓜人的草铺,怎样捉弄老师,还具体指导我们怎样才能把女老师的大辫子剪下来,而且不被她发现。最奇怪的主意,是怎样对付一个凶巴巴的海上老大:那人平时在大海滩上跑来跑去指挥拉网,穿了一条肥大的短裤;老人要我们捉一只刺猬,在那人猝不及防的时候迅速揪开短裤,把刺猬扔到他的裤裆里……”

孩子们喜欢大辫子女老师,更害怕那个海上老大,所以最终没有听从那个老人的话,不过都觉得那个老人虽然坏主意不少,却极其有趣。顽皮的童年配上顽皮的老人,这种生活才有意思。“我们并没有因此而变坏,在与各种各样的人和事的接触中,我们反而变得爱憎分明。小时候,我们一伙不是没有干过一点坏事,但并不是什么太大的坏事,更没有造成不可收拾的恶果。”张炜说。

长大后,张炜把无数的童年故事稍加改变,写进了作品里,但仍然有许多没有写过。今年年初出版的《我的原野盛宴》,是张炜的第一部非虚构作品。在这本书中,他以第一人称的叙述方式,从童真生活写起,以工细的笔触再现半个世纪前的滨海荒原,尽写野地悲欢、万物竞逐、神异纷呈的斑斓大地。

然而,让他痛心的是,记忆中的海边林子已经全部毁掉了,“这是我的锥心之痛,也是胶莱河东部半岛上许多人的痛点。我不止一次描述和记录那片小平原上的蓊郁,已经是心头永远的绿荫,当它失去的时候,我的人生似乎就没有了遮罩和爱护”。

林子消失的过程看起来很短,仿佛只是几天的事情,其实已经进行了七八十年。从上个世纪四五十年代到现在,经过一轮又一轮的砍伐,它们也就没了踪影。那里的自然环境曾经是最美的,直到上个世纪六七十年代,还曾经拥有一处国有林场和园艺场。林子砍掉了,美丽的沙原去了哪里?张炜亲眼所见:在十几年的时间里,它们被一车车运到了码头,装船卖到不知什么地方;剩下的也被拉走,拉到远远近近的建筑工地。

“伴随林子和沙原失去的,还有人们记忆中一些最美好的事物,比如那些最有才华和最可爱的人。在生活中,我们常常没有能力保存最有价值的那一部分,无论是人、树,还是其他。”张炜说,“小平原上的人似乎比过去多了一点钱,但大多数人还是过得很窘迫,远远算不上富裕。与几十年前相比,主要是多了几幢高楼、一些大烟囱。”

挖空心思想着怎么去讨好读者,都是不适合写作的人

在张炜看来,“文学家”“作家”,都是极高的一种称谓,包含了深邃的内容,如果认为自己是一位作家,那么对待读者和文字就要相当严格。“文学不是粗陋的故事,更不是拉拉队员的口号和歌唱。文学没有那么廉价,因为它不是什么一般的社会分工和专业,不是职业,而只能是生命、自由、尊严之类的代名词。”

即便在数字化、碎片化、物质主义和商业主义的时代,文学也都是“传统”的,是一条延续下来的河流或道路,割断了这种联系的写作者是没有的。在张炜看来,文学写作没有传统和非传统之别,只有优劣之分,杰出的文学必须具有强烈的现代性,必须是先锋的。但这并不意味着它是对于一个时期某些时髦的模仿,它必须是紧扣时代心弦的东西,有现代和前沿的精神气质。

张炜认为,杰出的文学能够吸引读者,但不是用来吸引所有读者的,需要读者具备文学阅读能力。而是否拥有文学阅读能力,不是以受教育程度、更不是以年龄来划分的。那些对诗意迟钝、对审美没有什么感悟的人,在博士或大学者中间也并不罕见;在刚能读懂一些句子的少年那里,发现一个敏锐的感受者就更不罕见。

“坚持写给有文学阅读能力的人,应该作为写作者的一条原则。有时候为了市场,为了卖,不得不迁就一些根本不懂的人,这就糟了。”但张炜从来对读者抱有最大的信任,他甚至认为,作家最容易犯的错误,就是低估了读者,“挖空心思想着怎么去讨好读者,都是不适合写作的人”。

他不无尖锐地指出,读者是各种各样的,我们站在哪一边,是问题的关键。“庸俗无聊的人,以及毫无思考力、没有基本是非与道德的人太多了,过于考虑他们的态度并有所迁就,就一定会使自己堕落。”

有的作家给一些天真的孩子讲故事,讲给他们那么多的脏丑、恶俗、血腥,以证明自己的生猛和雄性。张炜认为,这是胆小鬼的行为,“他换一个地方去讲好了,听这些的人有很多。无论出于多么堂皇的口实,总是以演义淫荡和血腥为能事,都是胆小鬼所为”。

还有人会盯住一片文字的局部说出自己的不满足,比如这里还缺少什么、还没有写到什么,但所有的文字都不会是囊括一切的。因为说到底,好的文学不仅是说了什么,还要看它没说什么,沉默是必要的——在一个房间里沉默,在另一个房间里有可能大声宣讲。

张炜坚持,一个真正意义上的作家不是按照他人的习惯去工作的,他的勇气必是鲁迅先生说的“真勇”——诚实、热爱、朴素,远离卑劣,这是他的恪守。努力拂去精神的、认识的、思想的蒙尘,说出真实的发现,包括最让自己感动的那些思悟的瞬间,这才是作家工作下去的一点理由。